2025年8月11日

在寒冷潮湿环境中,传统防护纺织品往往面临严峻挑战:为增强保温性而叠加的多层织物系统通常牺牲了透气性和舒适性,易因湿气积聚导致人体热量流失,增加失温风险。尤其在极地科考、军事行动等极端场景中,汗液积累会显著降低衣物绝缘性能,威胁使用者安全。现有方案(如分层服装系统或胶粘复合功能织物)难以兼顾轻量化、弹性、耐久性与湿热管理能力,亟需突破性技术解决这一矛盾。

东华大学朱美芳院士课题组成艳华研究员、张新海副研究员提出了创新性解决方案:通过背纬编织技术与原位发泡工艺结合,开发出具有闭孔结构的双层织物Foam-TEX。该织物在纤维表面形成大量闭孔微球,同时构建梯度孔隙通道,实现0.039 W/(m·K)的超低导热系数(优于羊毛的0.055 W/(m·K)),以及>4000 g/(m²·24h)的透湿率。其单向导湿指数高达1082%,可在维持体温的同时主动驱散汗液,并耐受-196 ℃至100 ℃极端温度与水洗拧绞,为极寒环境工作者提供自适应防护。相关论文以“Closed-Pore Engineering in Double-Layer Textiles for Adaptive Thermal and Moisture Management”为题,发表在Advanced Materials上。

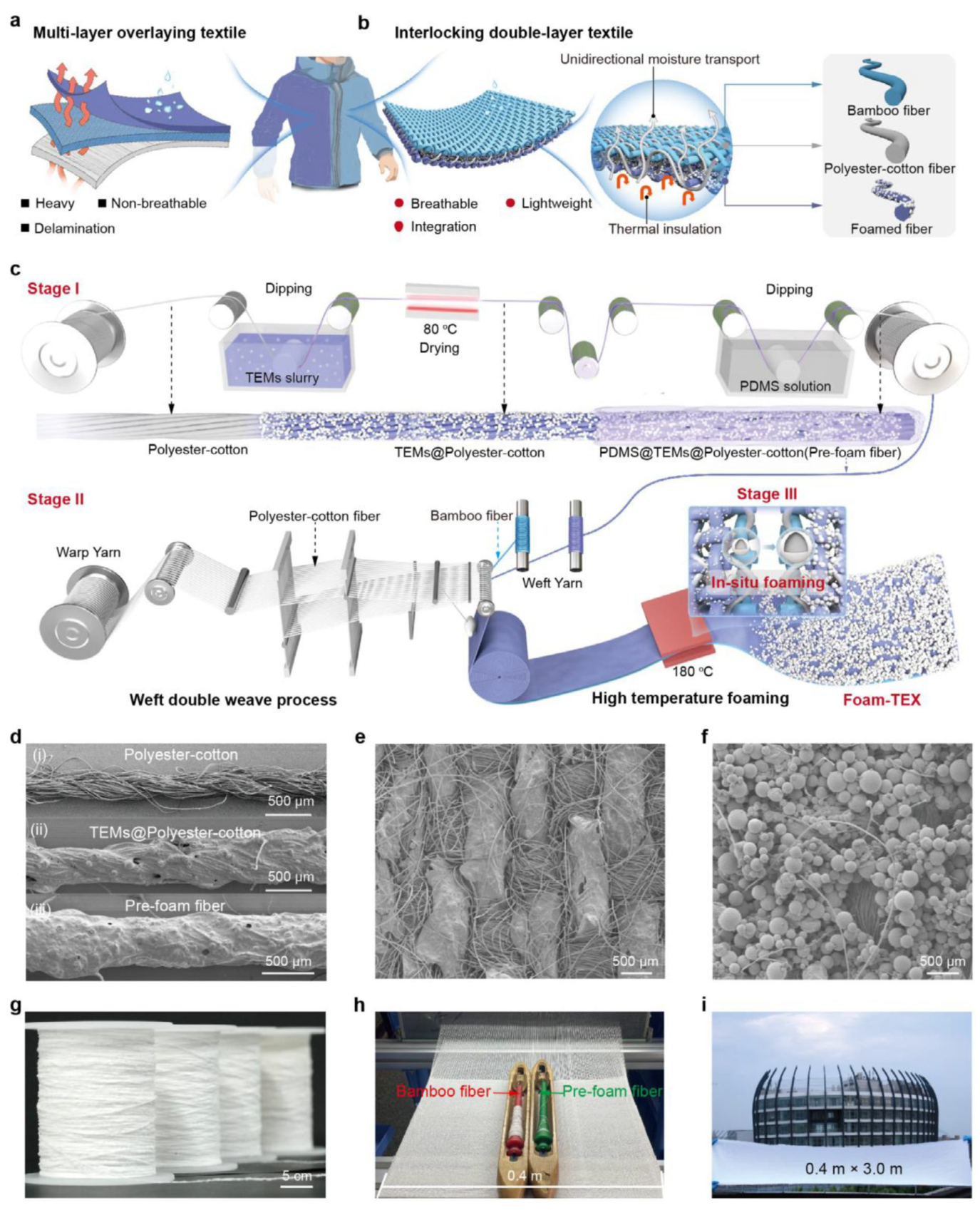

团队首先将聚酯棉纤维浸渍热膨胀微球(TEMs)浆料,经聚二甲基硅氧烷(PDMS)包覆形成预发泡纤维(图1d)。该纤维拉伸强度超300 MPa,适用于织造。随后通过剑杆织机将预发泡纤维与竹纤维交织成双层织物(图1e),再经180 ℃热处理触发微球膨胀,原位生成闭孔结构(图1f)。微球直径从30 μm增至155 μm,形成静态空气层阻断热传导。整套工艺可规模化生产0.4米宽幅织物(图1g-i),与现有服装生产线兼容。

图1. Foam-TEX的制备与表征

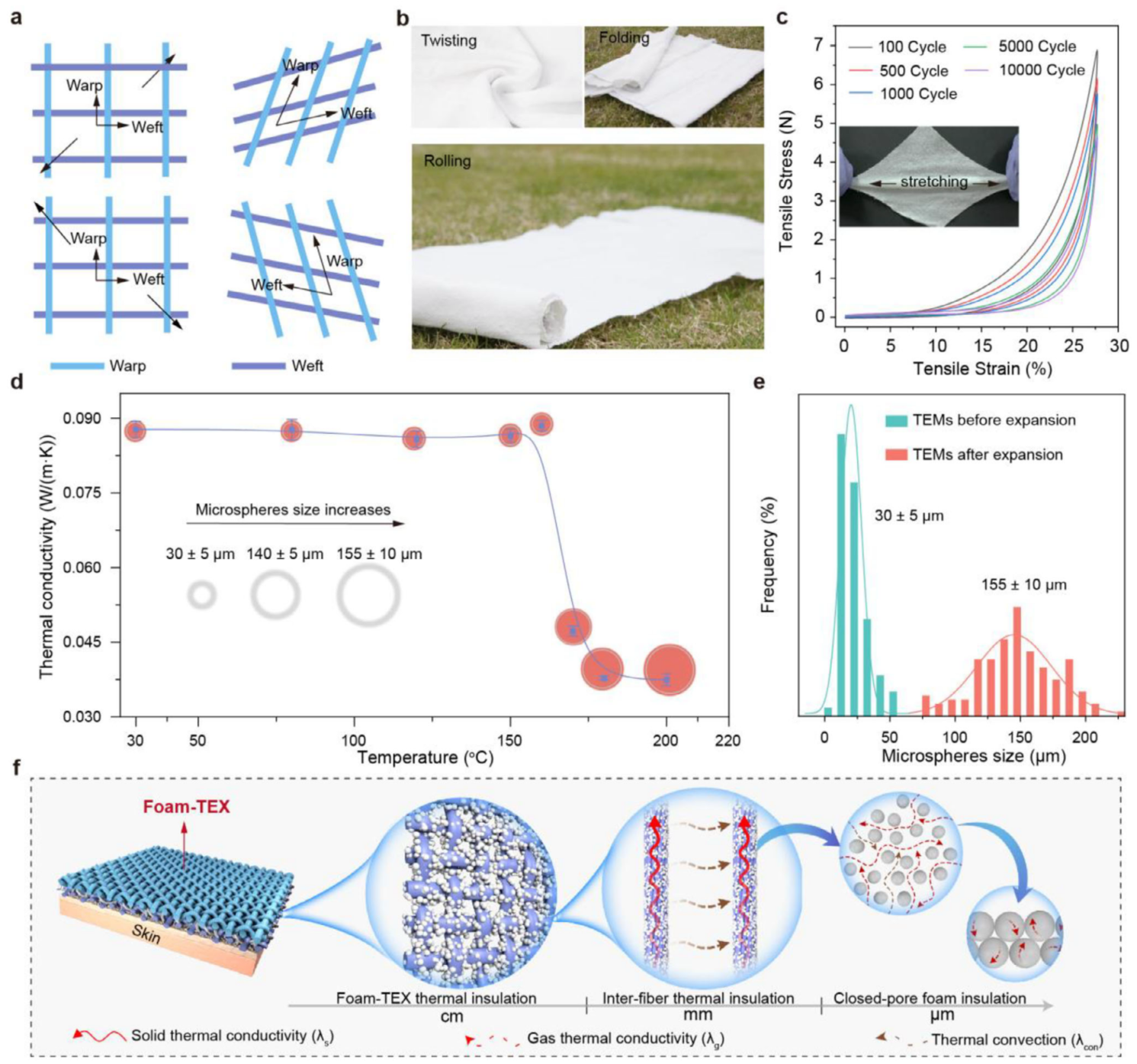

Foam-TEX具备独特的四向拉伸能力(图2a),可承受扭曲、卷折等形变(图2b)。经万次拉伸疲劳测试,滞后效应可忽略(图2c)。闭孔微球在180 ℃时达到最佳膨胀状态,使导热系数稳定降至0.039 W/(m·K)(图2d-e)。其保温机制通过三重作用实现:闭孔截留气体抑制热传导(λg)、减少纤维间空隙削弱对流(λconv),同时降低固相热传导(λs)(图2f)。

图2. Foam-TEX的服役性与保温性能

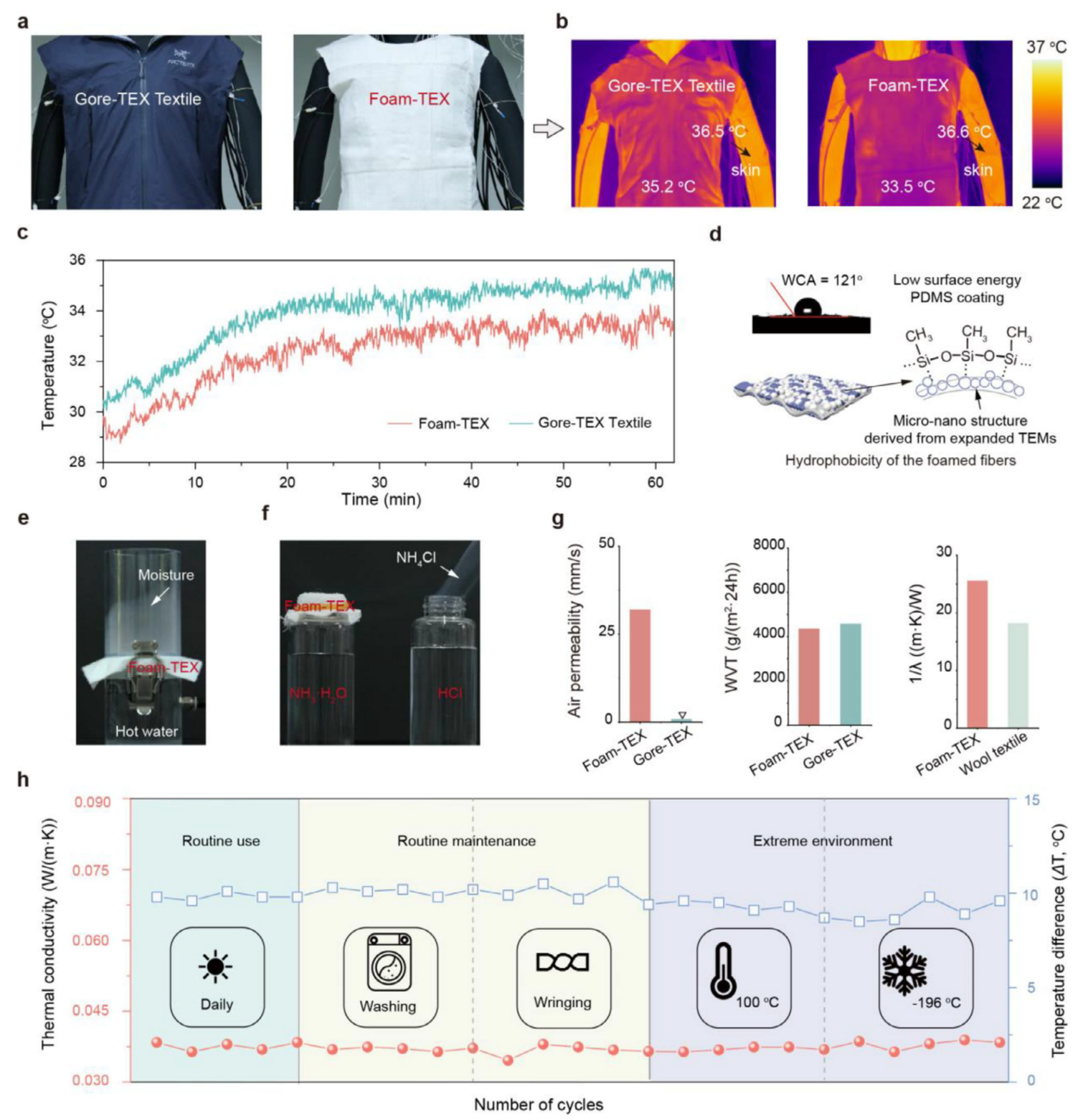

进行穿戴测试,穿着Foam-TEX的假人表面温度(33.5 ℃)显著低于商用Gore-TEX(35.2 ℃)(图3a-c)。泡沫纤维的微纳结构与PDMS甲基赋予织物超疏水性(图3d),而分级孔隙则保障透气性——水蒸气可穿透织物冷凝(图3e),氨气扩散后能与盐酸形成白雾(图3f)。测试证实其透湿率>4000 g/(m²·24h),防风透湿等级达FZ/T 01149-2019标准二级(图3g)。即便经历液氮(-196 ℃)、沸水(100 ℃)或机洗,保温性能仍保持稳定(图3h)。

图3. Foam-TEX的穿戴性能测试

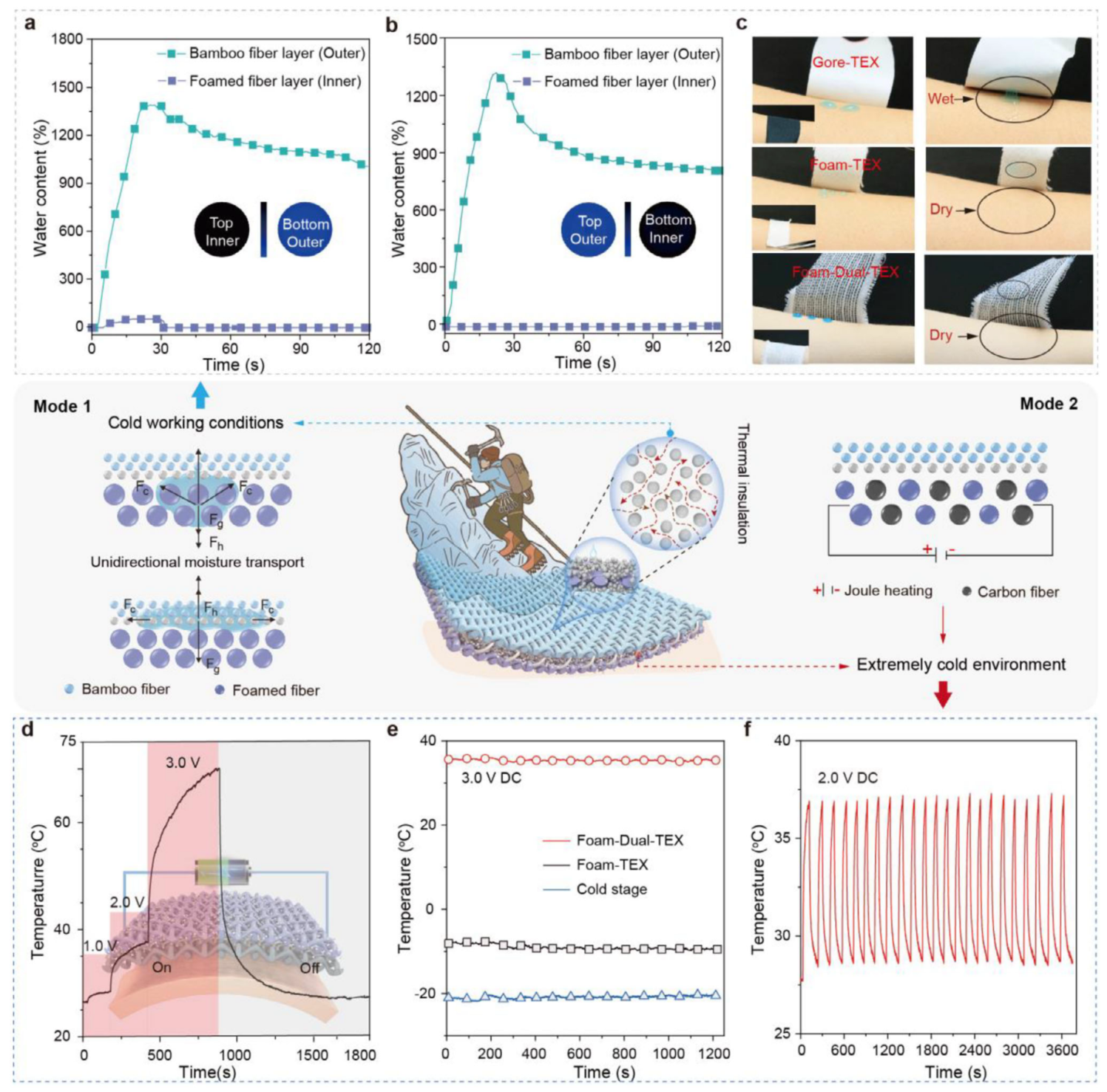

单向导湿测试表明:当发泡纤维层朝上时,汗液被快速导向竹纤维层(图4a);竹纤维层朝上时则阻止水分外渗(图4b)。模拟出汗实验中,Foam-TEX表面无液滴残留,而Gore-TEX出现明显积汗(图4c)。为进一步强化极寒防护,团队引入碳纤维开发Foam-Dual-TEX,在保留单向导湿能力的同时集成焦耳加热功能。仅需3 V电压,即便在-20 ℃环境中织物表面也能维持37 ℃舒适温度(图4d-e),且循环稳定性优异(图4f)。

图4. Foam-TEX多场景性能

(来源:高分子科学前沿)

※ 有关作品版权事宜请联系:010-84463638转8850 电子邮箱:info#texleader.com.cn

纺织导报官方微信

© 2026 《纺织导报》 版权所有

京ICP备10009259号-3

京公网安备 11010502045125号

京公网安备 11010502045125号